Sob o teto de benjamins

Texto: Henrique Araújo

O homem, ou mulher, cochilava debaixo dos benjamins pendurado ao pescoço de Raquel, a escritora, enquanto, num banco próximo, seu Galdino, elegantemente vestido para um início de manhã, mergulhado nas próprias lembranças, respondia as perguntas de um estudante. Noutra quina da praça, o Valdeci, senhor apequenado e tímido que cuida da General Tibúrcio juntamente com outros três idosos participantes do projeto Encanto das Praças – e que, por isso, recebe a bagatela de R$ 150 da prefeitura de Fortaleza –, acendia um cigarro na brasa do outro. A poucos metros, o amigo falante de seu Valdeci dava informações a um grupo de estudantes de jornalismo. Ele, no seu cantinho, apenas observava.

“Seu Valdeci, o que foi aquele prédio torto ali?”, perguntava apontando a construção inclinada para a esquerda e cuja pintura descascava em muitos pontos. “Pergunte ao outro, o Francisco, que ele sabe. Eu não sei”.

“Ali, meu filho, funcionou o comitê do PMDB, eu trabalhei por lá durante muito tempo, hoje só tem um vigia que vive colocando a molecada pra correr do prédio”, explicava um Francisco solícito.

Enquanto os vendedores vendiam, os engraxates engraxavam, os devotos rezavam e os vagabundos vagabundeavam, o estudante ouvia atento seu Galdino. Haviam chegado à praça quase juntos, ele, atrasado para a aula de campo; Francisco Galdino Neto, na hora exata. À distância, o professor-orientador apenas farejava – esperava que, posteriormente, um dos alunos escrevesse sobre o episódio da estátua. Ou sobre qualquer outra coisa, desde que escrevesse. Afinal, diria dali a dois dias, já em sala de aula, não é possível que alguém chegue numa praça e, depois de três horas sentado num banco, simplesmente afirme não haver histórias para relatar. Ali, por exemplo, estava uma: a da estátua de Raquel de Queiroz confortando um provável coração em frangalhos.

Da Praça General Tibúrcio ou Dos Leões, sobressai-se a imagem pré-estabelecida: prostituição e insegurança. Naquela terça ou quarta-feira, porém, não se viam as meninas – ou, pelo menos, nenhuma que correspondesse ao perfil que se espera de uma “mulher da vida” – e, das quatro esquinas da praça, pelo menos uma estava ostensivamente ocupada por viaturas da Guarda Municipal de Fortaleza.

“Hoje tem até um policiamento por aqui. Acho que já é o projeto do governador eleito, o tal da ronda do quarteirão. Deve ser isso”, estranha seu Galdino. E, num movimento de memória cuja razão espanta, relembra também o nome dos guardas que por ali se abancavam nos idos de 1940. “Eram dois, um chamado Cordeiro Neto e outros dois, Cosme e Damião. Aliás, tinha só dois não. Eram uns quatro”.

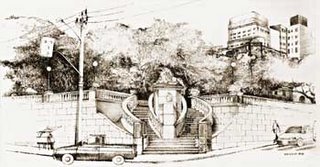

Era, sem sombra de dúvida, terça-feira. O mês, outubro. Fazia sol, o tempo abafado nesta época do ano. Em seguida, uma chuvinha fina. Na praça, a passarinhada dava o seu show particular. Em bandos, papagaios, ou louros, azucrinavam o juízo de uns; para outros, amainavam o ruído do trânsito ainda lerdo na avenida Sena Madureira, umas das quatro que demarcam um dos quadriláteros mais prenhes de memórias, individuais e coletivas, no Centro. Em verdade, se aquele miolo de cidade fosse uma penteadeira, certamente a Praça dos Leões ocuparia, ao lado da Praça do Ferreira, lugar de destaque.

A propósito de uma pergunta que lhe fizera o menino-repórter, seu Galdino, sem pressa, enfia a mão no bolso traseiro da calça rigorosamente engomada. Entre os documentos, salta à mão o registro da habilitação, exibido com orgulho. “Preciso de lente pra nada, sei dirigir muito bem. O médico é que não recomenda”, confessa.

Antes disso, já havia dito da peleja que fora a vida, as idas e vindas entre Cascavel e Fortaleza, o casamento, à beira de completar sessenta anos, com Maria Margarida M. Galdino e o tal do pega-pinto do Mundico, a dois quarteirões de onde estavam agora.

“Nos finais de semana, a diversão era vir até aqui, engraxar os sapatos com o Jacques – à época, o único engraxate nas redondezas – e depois apanhar o bonde ali na esquina. Sim, ali mesmo ao lado do prédio da assembléia. É. Por ali passava uma linha de bonde. Dali seguíamos até a Praia de Iracema. Chegando lá, era tomar banho e voltar.”

“E o pega-pinto?”

“Sim, era uma mistura que o Mundico, dono de uma lanchonete aqui perto, fazia e dava pra gente”. Ajudava, de acordo com seu Galdino, a fazer descer garganta adentro “meio-pão sem manteiga”. Depois, era ir embora. Eis o barato de outrora: praia de Iracema e pega-pinto do Mundico.

Aos 82 anos e morando no bairro Edson Queiroz, seu Galdino enfrenta a distância e, de ônibus, desembarca na Praça dos Leões diariamente. Procura, sem pestanejar, um banco. Dali a pouco chegarão os amigos de dominó, cerca de quatro ou cinco rapazes, contemporâneos seus, que varrem a manhã encurvados sobre uma tábua gasta pelo arrastado das pedras. Valdeci, agora decidido a falar, atesta: “Eles jogam todo dia aqui, a manhã inteira”.

E jogam mesmo. Ao erguer a cabeça do bloco – o maldito bloco de notas –, encontra seu Galdino, já de pé, lhe estendendo a mão. Cumprimentam-se: viesse mais vezes, que estavam ali quase todos os dias, dizia o senhor. O “quase”, claro, é um baita eufemismo – a verdade é que, dia sim, dia sim, os meninos levantam vôo de seus lares, largando os seus e, dentes na fresca, reúnem-se em torno do tabuleiro.

Convite aceito, o de seu Galdino. O menino-repórter, triste por lhe faltarem tantos capítulos da história interrompida sabe-se lá em que ponto, fazia cálculos para os próximos dias. Acaso lhe sobrasse algum tempo,voltaria à praça. Não pela estátua da Raquel, de resto deslocada entre feras – o Gal e os felinos. Mas, à cata dos capítulos que Galdino ainda lhe devia.

Já distantes, a trupe de jogadores inveterados de dominó se prepara. Armam o ringue. Começam a partida. Logo caem respingos de uma chuvinha que deixa qualquer um esbaforido com o mormaço subindo e, sem pedir licença, invadindo as narinas de quem ali estava. Era o jeito mudar, banco era o que não faltava. Foram arranjar-se ao lado de umas plantinhas espinhosas. Escorregasse a perna do banco e, de costas, seria o adeus.

A postos, começa, finalmente, o game. Em pouco, seu Galdino dispara com três vitórias consecutivas, mas logo é alcançado. No encalço, o páreo mais duro, senhor empertigado e metido a galanteador. A sorte, pelo visto, lhe vira as costas, e permanece cinco ou mais partidas sem vencer. Àquela altura, todos, à exceção do mais novo entre eles, emparelham-se com mais de seis pontos cada um quando, as pernas estalando de dor, o menino-repórter desiste de assistir e vai embora.

Antes, tivera o cuidado de anotar expressões, pensamentos e lances da vida mirabolante de seu Galdino, que prefere não contar. Ou, por outra, achou por bem aguardar. Afinal, são, como gosta de dizer o amigo, mais de 60 anos “pastorando vento” na praça dos Leões ou General Tibúrcio. Quando de posse do retrato inteiro, e não apenas dos pedaços, diz como foi.

No caminho, esbarra nos colegas de sala. Fulano enfiara-se na igreja: o pároco tinha permitido a visitação extemporânea. De modo que, encimados na torre, tinham visto a praça coberta de benjamins e, ao lado, após terem procedido às mesmas explicações – a saber, de que eram estudantes e outras coisas –, conseguiram permissão para subir ao último andar do velho Hotel Brasil. De lá, descortinaram boa parte do centro de Fortaleza e o mar e o céu azul que doía na vista.

Em baixo, o menino-repórter. Ele, sim, tinha voado pra longe nas memórias de um velho.

*** the end